ANERKENNUNGSPOLITIK

Angesichts der Zerstörung und des Massenmordes, den die israelische Regierung und Armee in Gaza veranstalten, wollen immer mehr Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.

Würde das jemandem in Gaza helfen?

Was geht da vor, wenn ein Staat anerkannt wird?

Zur Anerkennung überhaupt

Annerkennung ist eine Gepflogenheit in der Staatenwelt ebenso wie im individuellen Verkehr der Staatsbürger demokratischer Staaten.

Rein formell bzw. juristisch ist die Anerkennung als selbstbestimmtes Subjekt notwendig, damit ein Mensch überhaupt als Person agieren kann. Also Verträge unterschreiben, Prüfungen ablegen, Käufe und Verkäufe tätigen kann, usw.

Das war eine Leistung der französischen Revolution, die sich dann schrittweise in Europa und später auf der ganzen Welt durchsetzte. Die Gleichheit vor dem Gesetz, unabhängig von Vermögensverhältnissen und sozialer Herkunft ermöglicht nämlich erst die Konkurrenz aller gegen alle und verschafft dem Eigentum Gültigkeit.

Das betrifft, noch einmal wiederholt, die formelle Anerkennung durch den Staat, die Behörden, also die Obrigkeit bzw. das Gewaltmonopol.

Daraus hat sich jedoch die Gewohnheit, um nicht zu sagen Unart, entwickelt, derzufolge viele Menschen diese Anerkennung nicht nur im Geschäftsverkehr und bei den oben beschriebenen Transaktionen begehren und verlangen, sondern immer und von jedem, der ihnen über den Weg läuft. Gute Noten, Erfolge in der Konkurrenz, im Sport und auch bei der Partnersuche werden diesbezüglich über einen Kamm geschoren: Alles fällt unter erhaltene Anerkennung. Alle Mißerfolge auf diesem Gebiet werden folglich als mangelnde Anerkennung aufgefaßt, die einem die Umwelt gemeinerweise verweigert, obwohl sie einem doch zustünde.

Das Streben solcher Individuen nach Anerkennung ist ebenso inhaltsleer wie universell, weil eben an alle zwischenmenschlichen Kontakte darauf abgeklopft werden, ob sie diesem Bedürfnis entsprechen. Erfolg und Mißerfolg messen sich an diesem trostlosen Drehen um die eigene Achse: Wie komme ICH als Person an? bzw. wie komme ich bei anderen vor?

Die mangelnde Anerkennung können die als „Verlierer“ eingestuften und sich auch als solche empfindenen Personen gegen sich kehren oder gegen die anderen. Amokläufe, Schul-Schießereien und hohe Selbstmordraten sind nicht rätselhaft, wenn man das Streben nach Anerkennung zur Kenntnis nimmt und seine Folgen begreift. Das nach Anerkennung strebende Individuum will ja nicht einzelne Leistungen gewürdigt wissen, sondern diese, sofern tatsächlich vorhanden, dienen immer nur zur Bestätigung seiner eigenen Vortrefflichkeit.

Mehr noch soll diese anerkannt werden, wenn gar keine Leistungen da sind. In diesem Fall ist das Verlangen nach Anerkennung die Kompensation für Leute der Abteilung „Hat nix, kann nix, is nix“.

Unterhalb der Schwelle der unmittelbaren Gewalt stellt sich heute diese Abteilung: Ich werde nicht genügend anerkannt! – als frauenfeidliche Blogger, Incels oder überhaupt Haß-Verbreiter im Internet dar, die auf irgendwelche Personengruppen seine Wut und Verachtung abladen – und darüber dann von gleichermaßen Frustrierten in Form von Likes oder durch sonstige Anhängerschaft diejenige Anerkennung erhalten, auf die diese Subjekte so scharf sind.

Für den Staat und die Behörden ist diese Überhöhung der gewöhnlichen juristischen Anerkennung sehr angenehm, auch wenn sie sich in unschönen Formen und Tragödien entlädt: Wer von anderen Leuten anerkannt werden will und sich in dieser leeren Selbstbespiegelung herumtreibt, ist ein guter Untertan. Er wird sich nie gegen die Grundlagen der Konkurrenz und der Klassengesellschaft wenden, läßt sich aber leicht für alle möglichen staatlichen Vorgaben und Ziele einsetzen, sofern sie seinem Anerkennungsbedürfnis entsprechen.

Das psychologische Bedürfnis nach Anerkennung ist übrigens genauso bei dem vorhanden, der Anerkennung ausspricht bzw. sonstwie spendet – er stellt sich dabei, wie ein Lehrer, der einen Schüler lobt, ein Stück weit über den anderen und stellt sich damit gleichzeitig als jemanden dar, der um die Wichtigkeit dieses hohen Gutes weiß und es daher maßvoll verteilt. Meine Anerkennung zählt was, weil ich bin der große Zampano!

In gewisser Weise reproduziert sich diese zwischenmenschliche Dynamik auch auf der staatlichen Ebene.

2. Anerkennung von Staaten und Regierungen

Die Anerkennung einer Regierung bzw. eines Staates ist in einer fertig eingerichteten imperialistischen Staatenkonkurrenz, wie sie nach dem II. Weltkrieg endgültig eingerichtet wurde, eine Notwendigkeit, damit diese Regierung diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten aufnehmen, in Handelsbeziehungen treten und sich verschulden kann.

Umgekehrt ist die Anerkennung eines anderen Staates bzw. einer Regierung ein probates Mittel, das eigene Gewicht in der Welt zu betonen.

An einigen Beispielen läßt sich das erläutern: Es war Montenegro 2008 sehr wichtig, den Kosovo anzuerkennen – weil es damit SICH SELBST als Staat und seine Regierung als Teil der Staatengemeinschaft etablierte – der Staat war noch keine 2 Jahre alt! – und seinen Gönnern gegenüber als verantwortungsvolles Mitglied der NATO-Wertegemeinschaft präsentierte.

Damit sicherte sich auch der Langzeit-Chef dieses Staates, Milo Đukanović, das Wohlwollen der EU-Politiker und die Straffreiheit gegenüber all seinen trüben Geschäften.

Als das marokkanische – bis heute existierende – Königshaus als erster Staat überhaupt 1777 die USA anerkannte, bewies es Gespür für die sich anbahnenden Veränderungen im kolonialen Gefüge. Bis heute kann es auf den Schutz der inzwischen zur Weltmacht gewordenen USA zählen, ohne dafür besonders viel leisten zu müssen, was den Interessen des Königs und der herrschenden Eliten widerspräche.

Als in Haití nach 13 Jahren der Kämpfe gegen die eigenen Eliten und gegen Invasionsheere 1804 die Unabhängigkeit verkündet wurde, gab es kaum Staaten, die diesen Staat anerkannten. Die Sklaverei war damals in den Kolonien noch ziemlich üblich und ein erfolgreicher Sklavenaufstand war nichts, was die sklavenhaltenden Eliten der Alten und Neuen Welt begrüßten. Es war für sie im Gegenteil angesagt, ein Exempel zu statuieren: So nicht!

Unter allgemeinem Beifall europäischer Staaten und der USA nötigte Frankreich die haitianische Regierung 1825 (mit Blockade und Einmarschdrohungen) dazu, anzuerkennen, daß sie das Eigentum ihrer ehemaligen Sklavenhalter entschädigen mußte.

Die enorme Schuld, die dieser Staat damit auf sich nahm und die erst Mitte des 20. Jahrhunderts abgezahlt wurde, sorgte dafür, daß Haití nie eine Ökonomie entwickeln und prosperieren konnte. Alle wirtschaftliche Tätigkeit stand im Schatten dieses Schuldendienstes.

Hier war die staatliche Anerkennung das Mittel, Haití in diesen Strudel der Verschuldung hineinzuziehen.

Im 20. Jahrhundert war vor allem die Anerkennung der Sowjetunion ein strittiges Thema. Die europäischen Siegermächte waren aus verschiedenen Gründen sauer auf die SU, rangen sich aber doch 1924 zu einer Anerkennung hin, um Handelsbeziehungen wieder aufleben zu lassen und der SU Kreditwürdigkeit zu verleihen – da Europa ohne die russischen bzw. sowjetischen Ressourcen den Wiederaufbau nach dem I. Weltkrieg nicht stemmen konnte.

Die Anerkennung durch die USA 1933 eröffnete der Regierung von F. D. Roosevelt schließlich die Möglichkeit, außenpolitisch mit Hilfe der Sowjetunion auf die Auflösung der europäischen Kolonialreiche hinzuarbeiten.

Das aktuelleste Beispiel für die Widersprüche um Anerkennung oder Nicht-Anerkennung einer Regierung sind die Taliban. Seit ihrer Machtübernahme 2022 hat nur ein einziges Land sie anerkannt: Rußland im Juli 2025. Weder Pakistan, das sie groß gemacht hat noch irgendein anderes Nachbarland oder ein anderer muslimischer Staat erkennt sie an.

Dadurch können die europäischen Staaten keine Verhandlungen aufnehmen, um ein Schubabkommen zu erzielen, wie es mit der Vorgängerregierung von Ashraf Ghani bestanden hat.

Auch sonst gibt es keine Möglichkeiten, auf die Regierung Einfluß zu nehmen, oder andere Verträge abzuschließen, solange es keine diplomatischen Beziehungen gibt.

Die Taliban selber erhalten das eingefrorene Auslandsvermögen Afghanistans nicht zurück und können auch keine Handels- oder Schulden-Regelungs-Abkommen abschließen.

Die Liste der Beispiele für die vielen Kriterien, die von Seiten der anerkennenden Mächte an die anerkannten oder anzuerkennenden Staaten und Regierungen angelegt wurden und werden, ließe sich noch lange fortsetzen.

Sie ändern sich mit den weltpolitischen Konstellationen und hatten seit der Gründung der UNO eine gewisse Transparenz der Kriterien – die aber inzwischen abhanden gekommen zu sein scheint.

Die Anerkennung des palästinensischen Staates

ist eigentlich eine Absurdität, weil es geht ja um einen Staat, den es nicht gibt – und den Israel niemals zulassen würde.

Um einen rein virtuellen Staat also.

Diesem imaginären Staat fehlt alles, was einen Staat ausmacht: Er verfügt über kein Territorium, keine Grenzen und vor allem kein Gewaltmonopol. Die Bevölkerung, auf die sich dieser Staat beziehen könnte, ist neben Gaza und dem Westjordanland über die ganze Welt verstreut. Palästinensische Flüchtlinge und deren Nachfahren leben in den Nachbarstaaten Israels, in anderen muslimischen und arabischen Staaten und auch sonst überall, in Europa, in Rußland, in Australien und den USA. Gerade in den USA gibt es, wie man den letzten Protesten entnehmen konnte, eine große palästinensische Gemeinde.

Es gibt auch im engeren Territorium Israels selbst Palästinenser, die israelische Staatsbürger sind, wie z.B. die Christen von Nazareth, die sich um die Weihnachtszeit stets über Pilger aus aller Welt freuten und mit ihnen schöne Geschäfte machten – was inzwischen alles der Vergangenheit angehört.

Die Palästinenser in Syrien, in Jordanien und in Ägypten sind teilweise immer noch nicht als Staatsbürger dieser Staaten anerkannt – weil sich diese Staaten erstens nicht zu Befehlempfängern der israelischen Vertreibungspolitik machen wollten, aber auch, um den Einfluß dieser Migranten durch deren dauerhaft prekären Status kleinzuhalten.

In Syrien hat die jetzige Regierung ebenfalls das Problem, wie sie es mit den Palästinensern halten will. Man erinnere sich an den großen Stadtteil Jarmuk in Damaskus, wo sich verschiedene aufständische Gruppen und die Assad-Regierung heftige Kämpfe lieferten und das ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legten.

Man hat fast den Eindruck, die Zerstörung Gazas sei hier in kleineren Dimensionen vorweggenommen worden.

Was bewegt also diverse europäische Staaten dazu, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und was für Folgen hat bzw. hätte das?

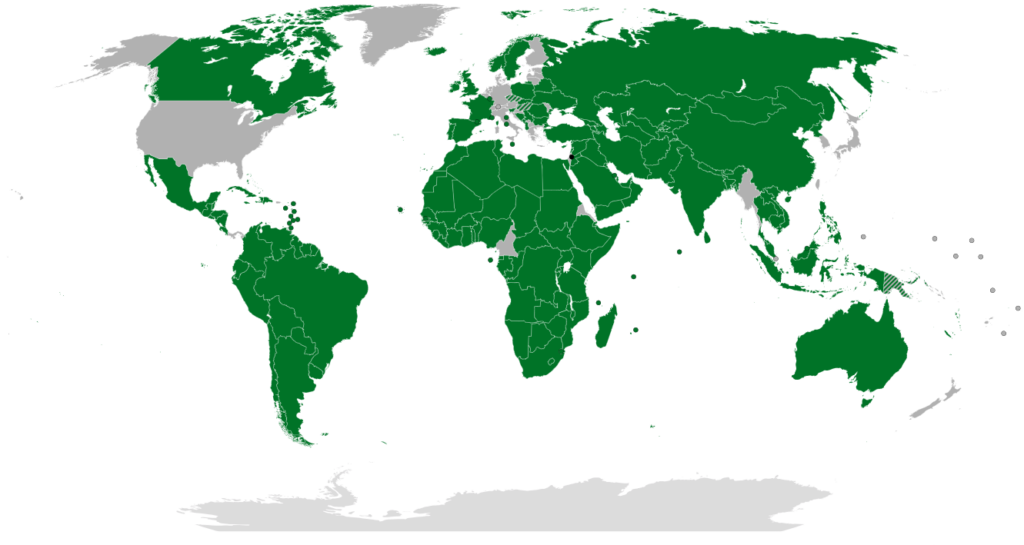

Grün: Staaten, die Palästina anerkannt haben

1. Die Geschichte dieses Staatsgedankens und seiner internationalen Anerkennung

Wenn man sich im Internet kundig macht, welche Staaten Palästina bereits anerkannt haben, so ist das Überraschende: Die überwiegende Mehrheit.

„Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben aktuell 157 (d. h. etwa 81 %) den Staat Palästina als unabhängigen Staat anerkannt, darunter mit China, Russland, Frankreich und Großbritannien vier der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat.“ (Wikipedia, Palästina)

Sehr viele Staaten Asiens, Afrikas und des damaligen sozialistischen Blocks haben Palästina 1988 anerkannt, nach seiner Ausrufung durch die PLO. Damals wurde das Westjordanland, der Gazastreifen und Ostjerusalem als Staatsgebiet dieses erst zu schaffenden Staates beansprucht. Auch Saudi-Arabien, Katar und die VAE erkannten damals Palästina an.

Nach 1990 erfolgte eine weitere Welle der Anerkennung durch neue, aus dem Zerfall der SU und des Warschauer Paktes hervorgegangene Staaten, aber auch Südafrikas, das nach Beendigung des Apartheid-Regimes auch außenpolitisch zu neuen Ufern aufbrechen wollte.

Montenegro erkannte Palästina noch vor dem Kosovo an, kurz nach seiner Unabhängigkeitserklärung 2006!

Von 2009-2011 erkannten auch die meisten Staaten Lateinamerikas Palästina an.

Was Europa angeht, so zog fast keiner der ehemals sozialistischen Staaten seine Anerkennung zurück. Island erkannte 2011 und Schweden 2014 als erster West-EU-Staat Palästina an.

Nach dem Beginn des Gaza-Kriegs folgten Spanien, Norwegen und Irland im Mai 2024, gefolgt von Slowenien im Juni. Schließlich folgten im September 2025 Australien, Kanada und wichtige europäische Staaten wie das UK und Frankreich, gefolgt von einigen kleineren Staaten.

Das Erste, was man daran erkennen kann, ist, daß die Anerkennung für die Palästinenser selbst offenbar nicht viel bringt, weil auch vor 2023 schon viele Staaten, sogar aus dem arabischen Raum, den Staat anerkannt hatten, aber sich an der Lage der Palästinenser dadurch nicht viel zum Besseren gewendet hat.

Umgekehrt zementierte die reichliche Anerkennung das brüchige Verhältnis zwischen palästinensischer Selbstverwaltung und israelischer Ordnungsmacht und band bis zu einem gewissen Grad auch Israel die Hände.

Für beide Seiten des Konfliktes war der Zustand unbefriedigend.

2. Anerkennung als Akt der Souveränität

Warum erkannten alle diese Staaten Palästina an?

Hier sind die Ursachen ganz verschieden. Kleine unbedeutende Staaten wie Burundi, Swasiland oder Suriname betätigten sich durch ihr Votum als richtige Staaten und gaben kund, daß sie auch noch da waren.

Frischgebackene Staaten wie Montenegro oder Bosnien gaben zu Protokoll, daß sie auch in der Staatengemeinschaft eingetroffen waren, ebenso wie vor ihnen bereits die Ukraine oder Georgien.

Bei vielen Staaten Afrikas oder Lateinamerikas spielte sicher auch die koloniale Vergangenheit mit und die Anerkennung Palästinas war für sie ein Akt der Solidarität gegenüber neueren Kolonialisierten.

Schließlich war es auch in der muslimischen Welt ein Versuch, Außenpolitik zu machen und sich gegen die Präsenz der USA im nahen Osten zu positionieren.

In allen diesen Fällen geht es jedoch den betreffenden Staaten erst einmal um sich, die Palästinenser oder ihr imaginärer Staat sind nur Material, an dem die eigene Staatsräson betont wird und die jeweilige Regierung sich darstellt und beweist als eine, die zu solchen außenpolitischen Schritten fähig und willens ist.

3. Die neuesten Entwicklungen

Bis zum Überfall der HAMAS am 7.10. 2023 hatten jedoch in Europa nur rund 10 Staaten den Palästinenserstaat anerkannt, davon nur einige der EU und dies – mit Ausnahme Schwedens – vor ihrem EU-Beitritt.

Seit Mai 2024 sind jedoch 12 weitere dieser Palästina-Gemeinde beigetreten – warum und warum jetzt?

Erstens, um unabhängige Außenpolitik gegenüber der EU-Führung zu betreiben. Immerhin konnte sich die EU als Ganzes bisher nicht zu diesem Schritt durchringen.

Zweitens, um in der Weltpolitik angesichts des Gemetzels in Gaza nicht ganz in Bedeutungslosigkeit – als bloße Beobachter – unterzugehen, da sich andere Schritte in EU- und Euro-Europa nicht so einfach verwirklichen lassen.

Drittens, um Deutschland als Möchtegern-Führungsmacht der EU eins auszuwischen.

Was bedeutet das für Israel?

Hier fallen nicht so sehr die vielen Staaten der Welt und auch nicht diejenigen in Europa, die sich erst kürzlich zu diesem Schritt entschlossen haben, ins Gewicht, sondern die ständigen Sicherheitsratsmitglieder China, Rußland, Frankreich und das UK, denen gegenüber nur noch die USA als einzige Unterstützung Israels steht.

Es mag sein, daß das der Grund für den Trump’schen Friedensplan war – die Situation drohte unübersichtlich zu werden.

Auf weitere Entwicklungen darf man gespannt sein.