„EXPERTEN VERMUTEN BEI DEM STROMAUSFALL (…) AUF DER HALBINSEL EINEN FEHLER IN DER HANDHABUNG DES STROMVERSORGERS RED ELÉCTRICA (REE)

Sind herkömmliche Ursachen wie etwa ein Brand in einer Anlage oder ein Cyberangriff ausgeschlossen, steht der Betrieb des Systems im Mittelpunkt“

Die Cyberattacke, die von Anfang an zirkuliert ist, wäre natürlich die bequemste Lösung, man könnte wie immer auf die Russen deuten, sich in Moral-Ausbrüchen ergehen und weitermachen wie bisher.

Diese bequeme Lösung, die sich bei verschiedenen anderen politischen Mißlichkeiten bewährt hat, ist hier allerdings eindeutig auszuschließen.

„Mit jeder Stunde zeichnen sich die Ursachen für den Stromausfall klarer ab, der am Montag das gesamte spanische Festland und Portugal ohne Strom ließ.

Allerdings haben weder Red Eléctrica noch die Regierung bislang eine plausible Erklärung geliefert, und die Regierung fordert eine externe Untersuchung.

Die verschiedenen von dieser Zeitung befragten Experten für Elektrizität haben keinen Zweifel daran, dass das Geschehene »auf einen Fehler« des Unternehmens zurückzuführen ist, das den Betrieb des Stromsystems und des Hochspannungsübertragungsnetzes verwaltet und an dem der Staat über die Staatliche Gesellschaft für Industriebeteiligungen (SEPI) einen Anteil von 20% hält.

Ein Szenario, das Beatriz Corredor, Präsidentin von Redeia, der Muttergesellschaft von Red Eléctrica, in einem Interview mit dieser Zeitung ausschloss: »In unserem Netz gab es keine Ausfälle.«“

Wir wissen zwar noch nix, leugnen aber einmal jedes eigene Versagen.

„Wenn wir herkömmliche Erklärungen ausschließen (wie etwa einen Brand in einem Umspannwerk oder einen Kabelausfall, der einen teilweisen Stromausfall verursacht hätte, oder einen Cyberangriff, den die Regierung nicht ausgeschlossen hat) und berücksichtigen, dass Montag ein »normaler« Tag für die Systemplanung war (mit geringer Nachfrage, ausreichendem Angebot und milden Temperaturen), lassen sich die Fehlerquellen eingrenzen und alles deutet auf einen Fehler im REE-Kontrollzentrum hin.

Das Unternehmen und die Regierung bestreiten jegliche »Steuerungsfehler vor oder nach dem Vorfall« oder ein »technisches Versagen«.

Letzteres ist richtig, da tatsächlich nicht die Maschinen ausgefallen waren, sondern der Fehler im Betrieb selbst lag.“

Das ganze Leugnen und Ich wars nicht! ist unter anderem auch angesichts der Lawine von Klagen zu begreifen, die in Bälde zu erwarten ist.

Erste Schätzungen des durch den Stromausfall verursachten Schadens nennen eine Summe von 4,5 Milliarden, allein für Spanien.

Wenn sich jetzt herausstellt, daß der landesweite Elektrizitätsbetreiber die Sache verursacht hat, so könnte er mit diesen Schadenersatzklagen konfrontiert sein. Dann müßte der spanische Staat ihm unter die Arme greifen, weil ohne Elektrizitätsnetz geht es nicht. Dann stiege die Staatsverschuldung wieder um ein paar Milliarden an …

„Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte, daß in der Nacht zum Montag um 0:30 15 GW »verlorengegangen seien«. Das ist sehr unpassend ausgedrückt, weil Energie geht nicht verloren, sondern sie wird abgekoppelt.“

Damit wird ausgedrückt, daß ein oder mehrere Quellen von Energie aus dem Netz entfernt werden.

„Im Stromnetz muss die Nachfrage (der Verbraucher) jederzeit millimetergenau mit dem Angebot (der Erzeugungsanlagen) übereinstimmen. Andernfalls kann es zu Überspannungen im Übertragungsnetz kommen. In diesen Fällen sorgt jedoch ein automatischer Mechanismus für die »Loslösung« von Strom aus den Werken der Elektrizitätserzeuger.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Spannung unter 400.000 Volt liegt (es wurden jedoch 470.000 erreicht) und die Frequenz genau 50 Hertz beträgt (sie betrug 50,2 H).

Andernfalls kann man wenig tun. Mit den zum Ausgleich der Ungleichgewichte vorhandenen Mittel gelang es den Technikern des Betreibers nicht mehr, hier Abhilfe zu schaffen.

Eine vermeidbare Überspannung

An diesem Punkt können nur synchrone oder Trägheitstechnologien (in dieser Reihenfolge Wasserkraftwerke, Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke und Kernenergie) Abhilfe schaffen, da sie in den ersten beiden Fällen innerhalb von Sekunden wirken, im Gegensatz zu erneuerbaren Energien (Solar- und Windenergie, bei denen dies nicht der Fall ist).

Daher kam es zu einem Zeitpunkt, als das Angebot die Nachfrage (die nicht sehr hoch war) überstieg und die Techniker es versäumten, die Leistung anzupassen, (…) zu einem Spannungsanstieg und zur Abschaltung aller Turbinen, wodurch das System auf Null heruntergefahren wurde.

Laut Jorge Sanz, dem ehemaligen Energiedirektor und ehemaligen Präsidenten der Kommission für die Energiewende, »besteht die Theorie, die zu 99 % erklärt, was passiert ist, darin, dass es zu einem Stromstoß kam und das System plötzlich getrennt wurde, weil REE nicht genügend Wasserkraft und Gas (synchron) einprogrammiert hatte. Damit hätte nämlich ein Rückgang der Stromeinspeisung erreicht werden können, da diese Kraftwerke ihre Produktion innerhalb einer Sekunde hätten drosseln können.«

Dies wird in der Branche als »rollende Reserven« bezeichnet.

Eine unbestreitbare Tatsache ist, dass von den für Montag geplanten 26 GW nur 5 GW von diesen synchronen Energieerzeugern stammten: 3 der 5 großen Wasserkraftwerke waren wegen Wartungsarbeiten (mit Genehmigung von REE) außer Betrieb und alle Kernkraftwerke, außer Ascó, wurden ebenfalls abgeschaltet.“

Spanien hat neben Ascó 1 & 2 noch 4 weitere AKWs, davon noch außer Ascó eine mit 2 Reaktoren, insgesamt also 7 Reaktoren auf 5 AKWs verteilt. Es handelt sich durchwegs um Leichtwasser-Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 7.398,77 MW.

Ascó liefert davon 2.059,71 MW. (Spanisches Ministerium für Ökologische Transformation und Bevölkerungsentwicklung, AKWs)

Obwohl die Kernenergie weniger flexibel ist (sie kann innerhalb von etwa 20 Minuten anlaufen), führen die Befürworter dieser Energieform den Stromausfall darauf zurück, dass diese Kraftwerke außen vor gelassen wurden. Javier Santacruz von der Vereinigung für Energiewende (ATE) räumt ein, dass Wasser- und Gas-Kraftwerke »Stromspitzen sofort absorbieren können«, doch auch die Kernenergie, die aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden muss, hätte eine wichtige Rolle spielen können, »um die Auswirkungen mit leichter Verzögerung abzufedern«. Und vor allem »in der anschließenden Wiederherstellung der Versorgung«, die in kürzerer Zeit hätte erreicht werden können.

Auch das französische Netz (mit Spanien über Kabel durch die katalanischen Pyrenäen und durch das Baskenland verbunden, Kabel mit einer Kapazität von lediglich 5 GW) wurde abgekoppelt, dennoch blieb in einigen Gebieten im Süden des Nachbarlandes für sehr kurze Zeit der Strom aus.

Diese im Falle einer Überspannung in Spanien automatisierte Abschaltung verhinderte einen Dominoeffekt, der den Stromausfall auf der iberischen Halbinsel auf Frankreich hätte ausweiten können. Die Vernetzung mit Portugal ist deutlich höher, sodass auch dieses Land vom Stromausfall nicht verschont blieb.“

Der Fehler entstand also im spanischen Netz und wurde von dort auf Portugal übertragen.

Das erhöht die Schadenersatzforderungen weiter, weil die Schäden in Portugal sind noch weniger abzuschätzen als die in Spanien.

„Die Frage ist: Warum haben die REE-Techniker den Anstieg nicht mit den im System zur Verfügung stehenden Mitteln gestoppt?

Jorge Sanz wiederholt, dass »es an synchroner Energie gefehlt habe, die es ermöglicht hätte, die Ungleichgewichte zu korrigieren.« Diese seien sehr häufig und leicht zu korrigieren, sagt ein anderer Analytiker, der betont, dass es sich dabei »nicht um paranormale Phänomene, sondern nur um reine Physik« handele.

Laut einer am Montag von REE verbreiteten Information ist das Netz »in hohem Maße auf variable erneuerbare Energien angewiesen, die im Falle einer Instabilität abgeschaltet werden. Es verfügt über zu wenig physische Trägheitsreserven«, wie sie durch zyklische und Wasserkraftwerke bereitgestellt werden.“

Unter „zyklische“ fallen übrigens nicht nur AKWs und Gaskraftwerke, sondern auch die vielgeschmähten Kohlekraftwerke, von denen Spanien trotz seiner großen Kohlereserven inzwischen nur mehr über 4 verfügt, darunter eines auf den vom Stromausfall nicht betroffenen Balearen, die anderen 3 in Asturien und Andalusien. Die 3 auf dem Festland erzeugen zusammen 1.855 MW, also weniger als Ascó 1 & 2.

Zwischen 2011 und 2023 wurden 17 Kohlekraftwerke geschlossen.

Das weist darauf hin, daß der Ausbau von Solar- und Windenergie als Priorität ausgegeben und auch über Subventionen angestachelt wurde. Das war eine erklärte Strategie der Regierung Sánchez, weshalb dieser jetzt sich auch mit Händen und Füßen gegen diesen Erklärungsansatz wehrt. (Wikipedia, Schließung der spanischen Kohlekraftwerke)

„Der Premierminister versicherte am Dienstag, er werde »die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt«, forderte aber auch »Verantwortung von den privaten Betreibern« (…). Er wies auch darauf hin, dass er sich dabei auf einige Photovoltaikanlagen im Süden von Extremadura bezog, die von den Betreibern vom Netz genommen wurden.“

Dieser Satz ist kryptisch und weist auf eine gewisse Panik hin, mit denen manche Verantwortliche versuchen, andere als Schuldige dingfest zu machen.

„Inzwischen befürchtet man in der Branche Verfolgung und sieht diesen Vorwurf als Vorwand, REE von der Verantwortung freizusprechen.

Laut José Donoso, Direktor der spanischen Photovoltaik-Union (UNEF), »wurden bei der Installation der Photovoltaikanlagen die anspruchsvollsten europäischen Programme und Vorschriften gewissenhaft eingehalten.« „Dort sind die Kurven“, betont er und weist jede Verantwortung für den Vorfall von sich.“

Was für „Kurven“? fragt man sich.

Auch hier merkt man, wie jeder versucht, sich abzuputzen.

„In diesem Zusammenhang erinnert er daran, dass »vor einem Jahr zwei Atomkraftwerke stillgelegt wurden, deren Kapazität die jedes Solarkraftwerks bei weitem übertraf, und die Welt trotzdem nicht unterging. Es ist unvorstellbar, dass zwei Photovoltaikanlagen in Extremadura für das Geschehene verantwortlich sind.«“

Das hat auch niemand behauptet, weil diese 2 E-Werke in Extremadura als Verursacher sind sowieso nur Hirngespinste von Sánchez.

„Donoso spielt auch darauf an, dass manche Leute versuchen, den Stromausfall zu nutzen, um »die Energiewende zu verlangsamen«.“

Das geht ja gar nicht, weil in die wurde von manchen Stromversorgern viel investiert, was sich aber erst amortisieren muß. Da stören andere Arten von Kraftwerken nur, die nehmen den Photovoltaik-Anlagen und Windparks Kunden weg.

„Die Preise explodieren

Das spanische Stromnetz gilt als eines der robustesten und dichtesten der Welt. Seine Kapazität übersteigt den Bedarf um ein Vielfaches: 116.000 MW im Vergleich zum historischen Höchststand von 44.000 MW im Jahr 2003. Dasselbe gilt für die Stromerzeugung, die zwei- bis dreimal höher ist als der übliche Verbrauch.

Tatsächlich hat die zunehmende Verbreitung erneuerbarer Energien in den letzten Jahren (vor wenigen Wochen stammten 100 % der täglich verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen) viele konventionelle Kraftwerke, wie etwa Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke, in eine schwierige Lage gebracht, die sie viele Jahre lang auf halber Kraft fahren ließ. Ebenso die AKWs, von denen einige in den letzten Monaten zum ersten Mal zur Abschaltung gezwungen wurden, weil sie nicht mit den Marktauktionen mithalten konnten.“

D.h., sie boten den Strom auf den inzwischen überall eingerichteten Strombörsen zu hohen Preisen an, sie sind also nicht wettbewerbsfähig.

„Der Beweis dafür, dass etwas schiefgelaufen ist, ist die Tatsache, dass am Dienstag unter den gleichen Bedingungen hinsichtlich Angebots, Nachfrage und Temperaturen nichts passiert ist.

Die Präsidentin von Redeia (der Muttergesellschaft von REE), Beatriz Corredor, wies am Mittwoch bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Stromausfall jede Verantwortung der erneuerbaren Energien an dem Absturz des Netzes zurück.

Die erste Maßnahme bestand offenbar in der massiven Einprogrammierung von Gaskraftwerken, wodurch der Strompreis im Pool um 500 % gestiegen ist: von 35 Euro/MW am 29. auf 117 Euro/MWh am 30. Heute sinkt der Preis um 58 Prozent auf 13,29 Euro/MWh.“

Rechnerisch ist das nicht ganz nachvollziehbar, die Kernaussage ist jedoch: Durch heftige Subventionierung und Ausbau ist inzwischen die Wind- und Sonnenenergie in Spanien billiger als Wasserkraft und AKWs. Beim Wasser kommt noch die ständige Dürre dazu. Kohle ist keine Option und beim Gas versucht Spanien offenbar auch die Flüssiggas-Importe zu reduzieren.

Der Export des offenbar reichlich erzeugten und günstigen Stroms scheitert bisher an der schwachen Verbindung zu Frankreich, das sich gegen Stromimporte aus Spanien schützen will.

Und jetzt das, was einen schweren Schlag für die Energiepolitik Spaniens darstellt, ganz abgesehen von den drohenden Schadenersatz-Forderungen.

___________________________

Wie sieht es in Österreich aus?

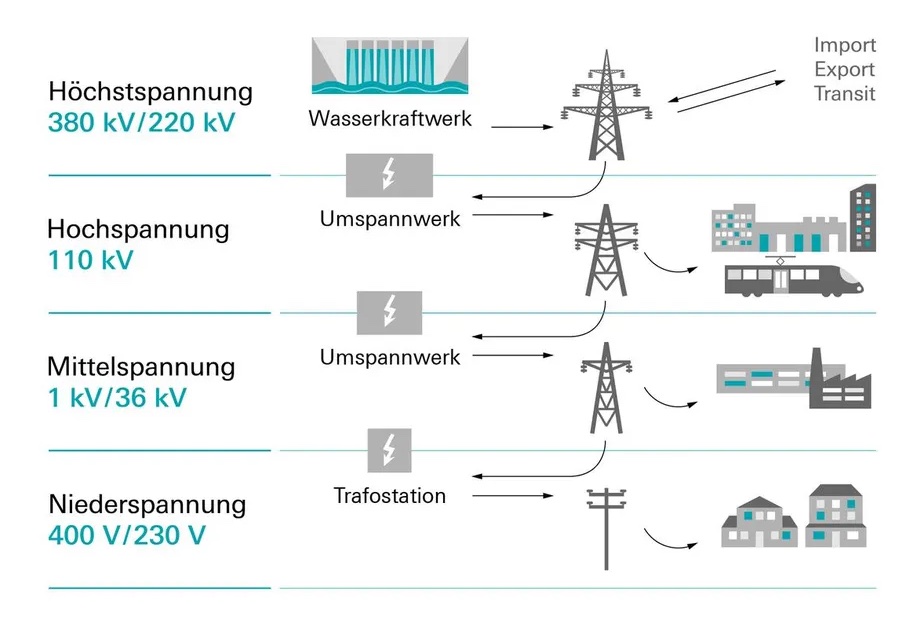

Laut dieser Website des Verbundes sieht die Stromversorgung in Österreich so aus:

Wie man der Graphik entnehmen kann, scheint die vorherrschende Form von Kraftwerken heute die Wasserkraft zu sein. Zumindest ist es die Energiegewinnung, der der Verbund den Vorzug gibt.

Die Höchstspannung von 380 kV liegt unter den 400 kV, die die Grenze für Handlungsmöglichkeiten wäre. Es ist aber nicht klar, ob das an der geringeren Größe Österreichs oder Konventionen im mitteleuropäischen Stromnetz liegt.

Nicht wirklich beruhigend wirkt Folgendes:

„Für die stabile und sichere Stromübertragung ist in Österreich das unabhängig agierende VERBUND-Tochterunternehmen Austrian Power Grid AG (APG) zuständig. (…)

Auch der internationale Stromaustausch wird durch die APG sichergestellt. Denn seit dem Ende der 1990er Jahre sind die Stromnetze der einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eng miteinander verknüpft. Das hat den Vorteil, dass Ausfälle von größeren Kraftwerken mithilfe der restlichen europäischen Kraftwerke rasch kompensiert werden können. So kann auch ein Totalausfall der Stromversorgung, ein sogenannter Blackout, verhindert werden.“

In Spanien war es umgekehrt: Nur durch rechtzeitige Abkopplung gelang es Frankreich, der Ansteckung zu entkommen.

Portugal hatte dieses Glück nicht.