DIE UKRAINE – EIN OPFER DES KRIEGES ZWISCHEN DEN USA UND CHINA UM DIE MÄRKTE DER EU

Interview der KP mit dem Ökonomen Michail Chasin

„KP: Ich gestehe, Ihre Äußerung ist überraschend. Sie unterscheidet sich sehr grundlegend von allen bekannten Versionen des Kiewer Umsturzes.

Ch: Ich bin Ökonom und gehe von objektiven Fakten und Faktoren aus. Der Haupt-Mechanismus der Weltwirtschaftskrise, die 2008 begonnen hat, ist der Rückgang der privaten Nachfrage. Das bestimmende Element des Überlebens der größten Volkswirtschaften der Welt ist die Suche nach neuen Absatzmärkten. Der optimale Markt ist die EU. Die Operation zur Eroberung dieses Marktes begann am 8. Feber 2013. An diesem Tag beschlossen die USA und die EU die Einrichtung der transatlantischen Handels- und Investitions-Partnerschaft. Natürlich auf Initiative der Yankees. Es wird behauptet, so würde Ende 2014 die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Sie würde die europäische Wirtschaft retten und 13 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Das Handelsvolumen zwischen der Alten und der Neuen Welt würde um 300 Milliarden Dollar wachsen, usw. usf. …

KP: In Wirklichkeit jedoch?

Ch: Meiner Ansicht nach würde die Durchführung dieses Projektes Westeuropa in genau das verwandeln, was aus Bulgarien, dem Baltikum und anderen Staaten Osteuropas geworden ist, die der EU beigetreten sind. Die EU erwartet eine völlige Desindustrialisierung! Die Absatzpreise in der EU sind höher als in den USA, aufgrund der Steuern und Sozialabgaben. Deswegen würde die EU zum Markt der USA.

Die Initiatoren dieses ehrgeizigen Projektes verbargen nicht, daß eines der Haupt-Ziele der Errichtung dieser Freihandelszone der Schutz des Westens vor Billigprodukten aus China und anderen asiatischen Staaten ist. Die erste Runde dieser Gespräche der transatlantischen Partner sollte im Juli 2013 in den USA stattfinden.

Im Juni jedoch tauchte wie der Teufel aus dem Waschtisch der Alles-Seher/Brillenträger Snowden mit seinen alptraummäßigen Berichten auf: Die hinterhältigen US-Geheimdienste hören auch dann zu, wenn die Bundesbürger aufs Klo gehen, und Frau Merkel ihre Freundinnen anruft.

KP: Und wer hat ihn „angeschoben“? (Also: in den Waschtisch gesteckt?)

Ch: Dreimal dürfen Sie raten.

KP: Offenbar nicht Rußland, obwohl er sich bis heute in Moskau versteckt. Snowden hat Chinesisch gelernt. Im Juni flüchtete er aus dem Paradies Hawai nach Hongkong – einen Teil Chinas mit Sonderstatus. Dort verkündete er seine ersten sensationellen Enthüllungen. Hatte er es eilig, einen Keil zwischen die USA und die EU zu treiben? Es gibt eine Menge von Versionen, wer hinter dem universellen und einsamen Wistleblower stehen soll. Vielleicht doch die Chinesen? Nachher schoben sie ihn zu uns weiter, um den Verdacht von sich abzulenken.

Ch: Hongkong ist eine Beute der Rothschilds, der Eliten des einstigen Britischen Empire. Deshalb wurde er auch nicht den USA übergeben, obwohl es eine Übereinkunft über die Auslieferung von Verbrechern gibt. Die Enthüllungen Snowdens bremsten den Prozeß der Einrichtung der euro-atlantischen Freihandelszone, aber sie brachten ihn nicht zum Erliegen. Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington wurde für Oktober (2013) anberaumt. Und wiederum gab China dem Westen eine assymetrische Antwort. Diesmal ganz offiziell. Der chinesische Regierungschef Xi Jinping kündigte die Idee einer „neuen Seidenstrasse“ an.

KP: Was für eine Idee ist das?

Ch: Vor langer Zeit gab es die Große Straße, auf der die Kamel-Karawanen aus China Seide, Tee und andere exotische Waren nach Westeuropa brachten. Xi Jinping beschloß, diese Straße im 21. Jahrhundert zu reaktivieren. Denn schon bald (möglicherweise Ende 2015) wird es zu einem starken Rückgang des Lebensstandards der Bevölkerung der EU kommen. Die Europäer werden genötigt sein, teilweise von den teuren deutschen Waren auf die billigen chinesischen umzusteigen.“ (Ganz was Neues. Als ob die chinesischen Produkte heute in der EU nicht gekauft würden. Chasin meint offenbar, noch mehr als bisher.)

„Der Regierungschef der Volksrepublik China schritt sogleich von Worten zu Taten. Vorigen September unternahm er eine „historische Tournee“ durch Zentralasien. Er traf sich mit den Regierungschefs Kasachstans, Turkmenistans, Usbekistans, Tadschikistans, Kirgisiens. Er kehrte nach Peking mit Verträgen im Umfang von 60 Milliarden Dollar zurück. Darunter viele für den Bau von Eisenbahnen und Straßen. Der Bau der neuen Seidenstraße kam in Bewegung. Mittelasien wurde zum Verbündeten. Rußland kann man auch nicht gerade als Hindernis bezeichnen. Als einzige Schranke auf der großen Handelsstraße zwischen China und der EU erwies sich die Ukraine.

KP: Endlich kommen wir zur Ukraine!

Ch: Das Spiel um die Absatzmärkte der Welt wird nämlich in der Tat global geführt. Der listige Janukowitsch beschloss, sich daran zu beteiligen. Aus irgendeinem Grund betrachten und bezeichnen ihn bis heute alle als prorussischen Präsidenten. Obwohl er gegenüber Moskau bloß nach außen um ein klein wenig loyaler als Juschtschenko war. Aber er blickte nach Westen. Er hatte persönliche Motive, Ende November in Vilnius den Assoziationsvertrag mit der EU zu unterzeichnen – die Vergrößerung seines familiären Kapitals. Er dachte, mit der Unterschrift hätte er eine Art Freibrief erhalten, mit der sein persönliches Kapital geschützt würde. Aber er wurde mit der tatsächlichen Situation konfrontiert und war gezwungen, die Unterschrift zu verweigern.

KP: Dieses Mal frage ich nicht, wer …

Ch: Janukowitsch gefiel der Druck Moskaus überhaupt nicht. Während er erst im Inland, und dann der EU in Vilnius im letzten Moment verkündete, daß er VORLÄUFIG das Abkommen mit der EU nicht unterzeichnen wird, organisierte er selbst den ersten studentischen Euromaidan. Um damit zu zeigen, bitte, schaut her, das Volk der Ukraine verlangt die Integration in die EU.

KP: Nehmen Sie das wirklich an?! Obwohl ich bereit wäre, es zu glauben. Im Internet kursieren Bilder aus dem Programm des ukrainischen Fernsehkanals „Inter“, auf denen zu sehen ist, wie Janukowitsch Ende November vor laufender Kamera die Teilnehmer des Maidan zu ihrer Zivilcourage beglückwünscht.

Ch: In Vilnius äußerte er übrigens, daß er das Abkommen auf jeden Fall innerhalb der nächsten 3 Monate unterzeichnen wird, man muß nur vorher bei den Russen einiges an Geld einsammeln. Gleich nach dem Vilnius-Gipfel reiste er selbst nach Peking. Und nicht einfach so, sondern um einen Teil der Ukraine zu verkaufen. Dieser Schachzug gefiel Washinton gar nicht. Ich weiß nicht, ob es auf Aufforderung des amerikanischen Botschafters oder direkt des Außenministeriums geschah, aber am 30 November ließen hohe Beamte, sogar der Chef der Präsidialverwaltung, Lewotschkin, vor laufender Kamera den Maidan – in für damalige Verhältnisse ziemlich rauher Manier – räumen.

KP: Obwohl der Protest sich praktisch schon totgelaufen hatte. Der Präsidentensessel unter Janukowitsch begann plötzlich zu wackeln. Und dennoch, er reiste nach China ab. Eigenartig! Er erhielt dort aber gar nichts …

Ch: Chinesischen Quellen zufolge unterstützte Janukowitsch dort die Idee der Großen Seidenstraße wärmstens und beschloß, sich persönlich an ihrer Verwirklichung zu beteiligen. Er kam allerdings nicht mehr dazu.

KP: Wie hätte er sich daran beteiligen können?

Ch: Indem er China die Krim als strategischen Verkehrsknotenpunkt übergeben hätte, als Umladestelle der Chinesen für die EU. Laut den chinesischen Zeitungen sahen die Vereinbarungen vor, daß die VR China im Bezirk Jewpatoria auf der Krim einen Tiefwasserhafen mit einem Frachtaufkommen von 140 Millionen Tonnen pro Jahr baut. Für die Einfahrt großer Schiffe war der Bau eines Kanals von 9 Kilometer Länge vorgesehen. Dazu ein Flughafen, Werften, Fabriksanlagen – eine Raffinerie und ein Werk zur Herstellung von Flüssiggas, IT-Unternehmen, Strände, Schulungszentren usw. Sie hätten 160.000 Hektar gepachtet, um dort Weizen und Kukuruz für das Reich der Mitte anzubauen. Der Anfang der Bautätigkeit war schon für Ende 2014 geplant! Die Ausführung der Bauten hätte die Firma HKND Group des Milliardärs Wang Jing übernommen, die den viel besprochenen Kanal durch Nicaragua bauen soll.

Auf diese Weise erwartete Janukowitsch bis zu den Präsidentschaftswahlen 2015 Investitionen in der Höhe von 10-15 Milliarden Dollar aus China. Ein gewichtiger Trumpf für den Wahlsieg. 2 bis 2,5 Millionen Chinesen hätten die Erlaubnis erhalten, ohne große Prozeduren auf die Krim einzureisen, um beim Bau dieser Anlagen zu arbeiten und die ganze Hafentätigkeit und die dazugehörige Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Im Wesentlichen ging es um die Besetzung der Krim durch die Chinesen. Aber der superschlaue Präsident rechnete nicht mit der Reaktion Washingtons. Die aufgebrachten Yankees, die in Hinsicht auf die Krim und Sewastopol eigene Pläne hegten (von den Märkten der EU ganz zu schweigen) beschlossen, sich Janukowitschs zu entledigen und so dessen Flirt mit China zu beenden. Auf den Maidan kamen die Schläger des „Rechten Sektors“ und andere Sturmtrupps, die von westlichen Ausbildern nach amerikanischen Methoden trainiert worden waren. Die Assistentin des Außenministers, Nuland, verteilte persönlich Kekse. Janukowitsch mußte abhauen.

KP: Und was wurde aus dem Projekt „chinesische Krim“?

Ch: Die Krim gehört jetzt uns! Wie sich Moskau und Peking zusammenreden werden, weiß ich derzeit noch nicht. China sucht jedoch Alternativrouten – so hat es einen langfristigen Pachtvertrag für den Hafen von Piräus abgeschlossen.

KP: Und die transatlantische Freihandelszone zwischen den USA und der EU?

Ch: Bisher ist nicht klar, was daraus wird. Aber ich habe so meine Zweifel – bis Ende 2014 bleibt nicht mehr viel Zeit. Und unter den führenden Politikern der EU setzt sich die Erkenntnis durch, daß das wirtschaftliche Ziel der USA die Zerstörung der EU als Konkurrent ist.

China agiert wie immer „unter dem Teppich“. Möglicherweise sehen wir das Ergebnis seiner Betätigung etwas später – genau dann, wenn sich die Lage in der Ukraine irgendwie geklärt und beruhigt hat.“

Das Interview für die KP führte Jewgenij Tschornych.

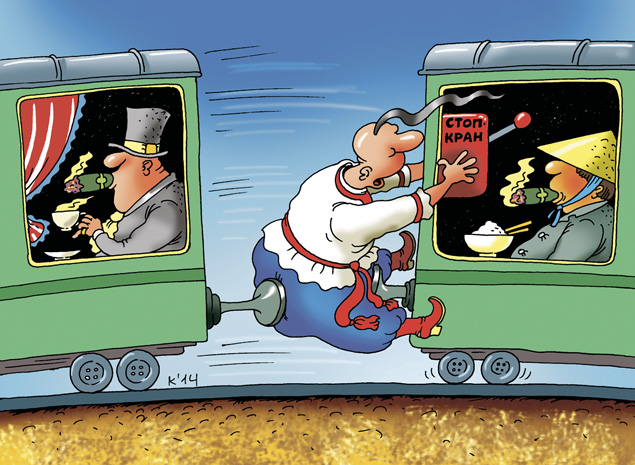

Die Ukraine kann die Notbremse nicht mehr ziehen, der Zug ist abgefahren.

______________________

Man muß noch hinzufügen, daß das gewaltige Handelsvolumen, das bereits heute zwischen der EU und China abgewickelt wird, größtenteils über den Seeweg geschieht. Deshalb findet derzeit auch der Ausbau von Piräus zu einem zentralen Umschlagplatz im Mittelmeer statt.

Das Nadelöhr dieser Handelsstrecke ist der Suezkanal. Die Ereignisse der letzten Jahre in Ägypten haben gezeigt, daß diese Handelsstraße gefährdet ist, falls in Ägypten ähnliche Kämpfe entstehen wie derzeit in Syrien und dem Irak. (Und es scheint, daß die Politik der USA darauf abzielt, diese führungslosen Bürgerkriegs-Zustände in möglichst vielen Staaten des Nahen Ostens herzustellen.) Müßten die Schiffe jedoch Afrika umfahren, so würde das die Waren verteuern.

Daher stammt die Idee der chinesischen Führung, den Landweg als alternative Transitroute auszubauen.