DIE UKRAINE REDUZIERT DIE REKRUTIERUNG VON SOLDATEN AUFGRUND VON BESCHRÄNKTEN AUFNAHMEKAPAZITÄTEN UND MANGELS AN WAFFEN Sonderkorrespondent Cristian Segura aus Lemberg

Die Armee hat eine halbe Million Soldaten und mehr als 200.000 bewaffnete Personen in Polizeieinheiten und paramilitärischen Bataillonen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nicht genügend Ressourcen, um Hunderttausende von Menschen auszubilden und zu bewaffnen, die sich für den Kampf gegen die russischen Invasoren gemeldet haben. Die ukrainische Armee vermeidet es, genaue Zahlen zur Gesamtzahl der aktiven Soldaten zu nennen, aber Schätzungen von Experten, die von EL PAÍS konsultiert wurden, gehen davon aus, dass es sich heute um rund 500.000 handelt, doppelt so viele wie kurz vor Ausbruch des Konflikts. Die ukrainischen Behörden entscheiden sich nun dafür, die Freiwilligen auf andere Gebiete zu verteilen, die nicht rein militärisch sind.

Zu Beginn des Konflikts zählten die ukrainischen Streitkräfte offiziell 250.000 Mitglieder, davon 190.000 Militärs. Auf dem Papier hatte die Ukraine auch etwa 200.000 Reservisten und Freiwillige in den Territorialverteidigungskräften (im weiteren TVK), einer bewaffneten Truppe, die für lokalen Schutz und Kontrolle verantwortlich ist. Weiters sind die 130.000 Polizisten und Bataillone paramilitärischen Ursprungs hinzuzurechnen, die unter dem Dach der Nationalgarde (…) standen und jetzt, seit der Verhängung des Kriegsrechts, dem Verteidigungsministerium unterstehen. (Vorher waren sie dem Innenministerium unterstellt.)

Russland hat nach Angaben des Internationalen Instituts für strategische Studien (IISS) 900.000 Soldaten im Dienst, eine halbe Million Polizei- oder paramilitärische Einheiten und zwei Millionen Reservisten.

Michailo Samus, Direktor des ukrainischen Zentrums für Verteidigungsstudien New Geopolitics, weist darauf hin, dass das von der Ukraine mobilisierte Kontingent heute viel größer ist als noch vor einem Monat: Es gibt 300.000 Veteranen des (…) Krieges im Donbass, die sofort in Einheiten an der Front eingegliedert wurden. Dazu kommen laut ukrainischer Presse 100.000 weitere Freiwillige, die in den ersten zwei Wochen der Invasion in die TVK aufgenommen wurden. Diese Einheiten sind von grundlegender Bedeutung bei Straßen- und Stadtzugangskontrollen, bei der Suche nach russischen Saboteuren, aber auch bei der bewaffneten Konfrontation, wie Samus erklärt: „Die TVK waren entscheidend beim ersten russischen Vorstoß gegen Kiew, als russische Spezialagenten versuchten, in die Hauptstadt einzudringen und dort strategische Positionen einzunehmen, – weil sie schnell zu mobilisieren waren und die Stadt besser kennen.“

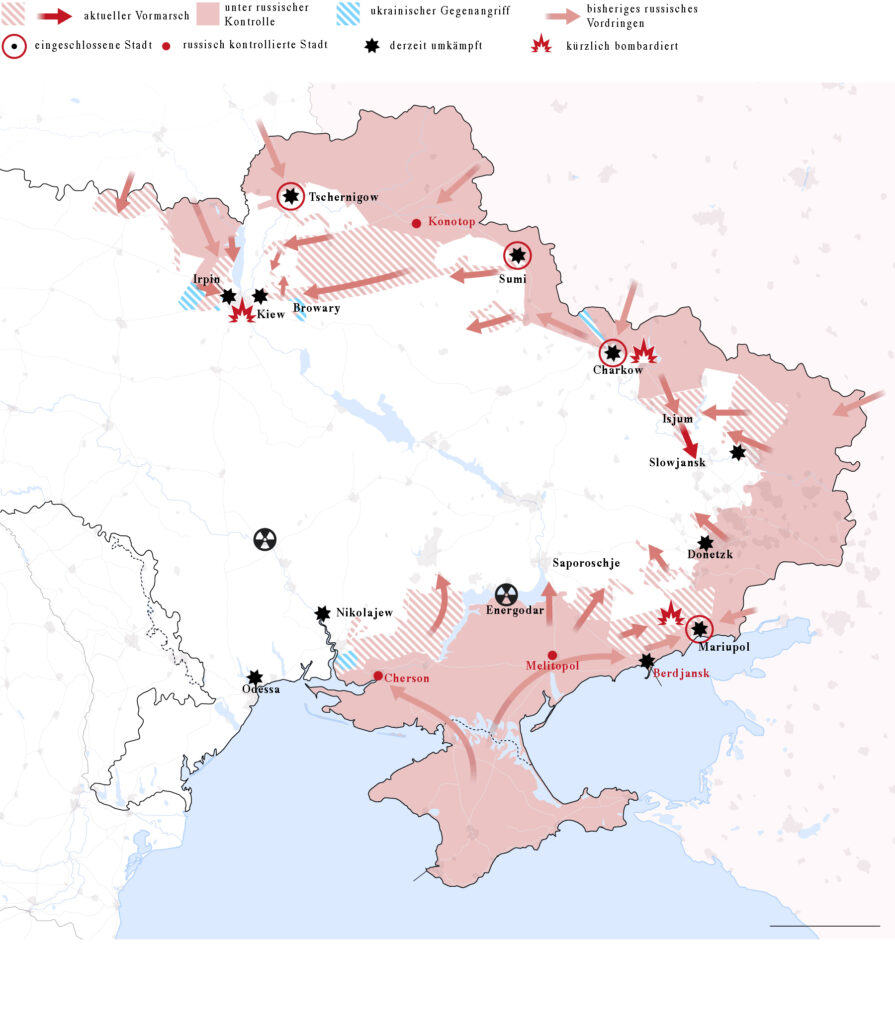

Seit einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine und eine seiner unmittelbaren Folgen ist der Mangel an Munition und Waffen für die ukrainischen Verteidigungskräfte. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodímir Zelenski seinen NATO-Verbündeten mit. Das merkt nicht nur der Präsident. In der vordersten Schusslinie, in Charkow, bestätigt das Mitglied der TVK Vlad Hrischenko in einem Telefoninterview dasselbe: „Soldaten haben wir viele, was wir brauchen, sind Schutzmaterial und Waffen“.

Hrischenko ist 35 Jahre alt und gehört nach Angaben des Staatsgrenzschutzes zu den 400.000 Ukrainern, die im Ausland gearbeitet haben und wegen des Krieges in ihr Land zurückgekehrt sind. Er war zwei Jahre lang als Security in einer Kreuzfahrtreederei beschäftigt. Der Krieg überraschte ihn in Panama und er bat um Beurlaubung, um in die Ukraine zurückkehren zu können. Er dient in einer Patrouilleneinheit der TVK. Andrej Demtschenko, Sprecher des Staatsgrenzschutzes, erklärte am vergangenen Montag auf einer Pressekonferenz, dass die Mehrheit dieser 400.000 Menschen Männer seien, die nach ihrer Ankunft in ihrer Herkunftsprovinz angeboten hätten, in die Reihen einzusteigen.

Aus Quellen des Verteidigungsministeriums verlautet jedoch, dass nicht diejenigen der Rückkehrer die Mehrheit ausmachen, die sich für militärischen Einsatz anbieten, sobald sie in die Ukraine zurückkehren. Viele kehren vor allem zurück, um bei ihren Familien zu sein. Zu behaupten, alle Rückkehrer würden sich freiwillig zum Militär melden, wäre eine Übertreibung mit propagandistischem Zweck.

Trotzdem ist Samus davon überzeugt, dass es eine Mehrheit von Männern gibt, die bereit sind zu kämpfen. Seine Einschätzung basiert auf Umfragen vor der Invasion, in denen geschätzt wurde, dass 65 % der Erwachsenen angaben, sie würden im Falle eines russischen Angriffs zu den Waffen greifen. „Jetzt werden es sicher noch mehr“, sagt er und veranschaulicht, dass selbst wenn sich nur 10% der Männer zwischen 18 und 60 Jahren freiwillig melden würden, dies eine Million potenzieller Kämpfer bedeuten würde. Erwachsene dieser Altersgruppe können das Land nicht verlassen, da sie möglicherweise von der Armee mobilisiert oder für andere wichtige Aufgaben benötigt werden.

Andrej Schevtschenko ist ein pensionierter Militäroffizier und Diplomat des ukrainischen Außenministeriums. Bis 2021 war er Botschafter in Kanada und leitet nun das Pressezentrum seiner Regierung in Lemberg, der Hauptstadt des ukrainischen Hinterlandes. Schevtschenko bestätigt, dass sich die Rekrutierung verlangsamt hat und in Kiew sogar zum Erliegen gekommen ist, da es bereits in den frühen Stadien des Konflikts genügend Rekrutierungen gab. „Was wir jetzt brauchen, ist eine Trainingszeit für künftige Truppenübergaben an der Front“, resümiert Schewtschenko. „Was wir nicht tun werden, ist, wie die Russen, ungeschulte Menschen als Kanonenfutter in den Krieg zu schicken“, betont er.

Militärische Ausbildung ohne Waffen

Maxim Kositzkij, Leiter der Militärregion Lemberg, nannte am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz eine Zahl, die symptomatisch für die Mobilisierung jenseits der regulären Armee ist: Die Provinz habe 30.000 neue Soldaten gestellt und 20.000 Anträge auf Beitritt zu den TVK. Kositzkij wiederholte, dass sie neue Bewerber für unbewaffnete militärische Ausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung oder Ausbildung in strategischen Wirtschaftssektoren einsetzen. Der Bürgermeister von Lemberg, Andrej Sadovij, erklärte, dass für die 200.000 Vertriebenen in der Stadt dringend neue Häuser gebaut werden müssten. „Jetzt sind wir in eine neue Normalität eingetreten, es gibt bereits genug Soldaten, und was wir brauchen, ist die Wiederaufnahme der produktiven Tätigkeit“, sagte Igor Schevtschenko, Direktor für internationale Beziehungen bei der Handelskammer von Winniza, am 15. März gegenüber EL PAÍS.

50 mit Schlafmatten ausgestattete Rekruten warteten am vergangenen Samstag vor dem Sitz der Militärstaatsanwaltschaft der Westukraine in Lemberg. Deren Büros wurden als eines der Registrierungszentren eingerichtet. Mehrere Unteroffiziere riefen die Männer in Zügen von acht oder zehn zusammen, um sie zum Ausbildungszentrum zu transportieren. Laut einem für die Presse zuständigen Beamten waren die Reihen der angenommenen Rekruten Anfang März länger.

Im 500 Kilometer von Lemberg entfernten Kiew, absolvierte Vladislav Greenberg am selben Wochenende seine erste Trainingswoche. Stundenlange Manöver und tägliche Militärübungen, ohne Zeit für etwas anderes.

Greenberg schloss sich einem der neu gebildeten Freiwilligenbataillone an, die seit 2014 als Teil der Nationalgarde legalisiert wurden und nun zu den regulären Streitkräften gehören. Er kam aus Finnland, wo er als Gärtner angestellt ist. Dort ließ er seine Frau und einen fünf Monate alten Sohn zurück. „Meine Frau redet nicht mit mir, sie denkt, ich hätte sie verlassen, aber ich konnte nicht zu Hause bleiben, während mein Land brannte“, sagt der 31-Jährige während einer Unterrichtspause am Telefon, schnaufend vor Erschöpfung. Er wird trainieren, bis er ein paar Kilometer von seiner Basis entfernt zum Kampf eingesetzt wird. Im schlimmsten Fall sei das in ein, zwei Wochen so, „wie es anderen Kollegen passiert ist“, sagt Greenberg mit besorgter Stimme. Er weiß, je mehr Zeit er im Training hat, desto mehr Möglichkeiten hat er, nach Hause zurückzukehren.